This is a modal window.

This is a modal window.

独家专访战火中走出的文学巨匠徐光耀

吾家吾国20250501徐光耀

视频来源:央视网 (视频下载) 央视频 央视新闻(直播回放)

音频来源:(mp3下载)

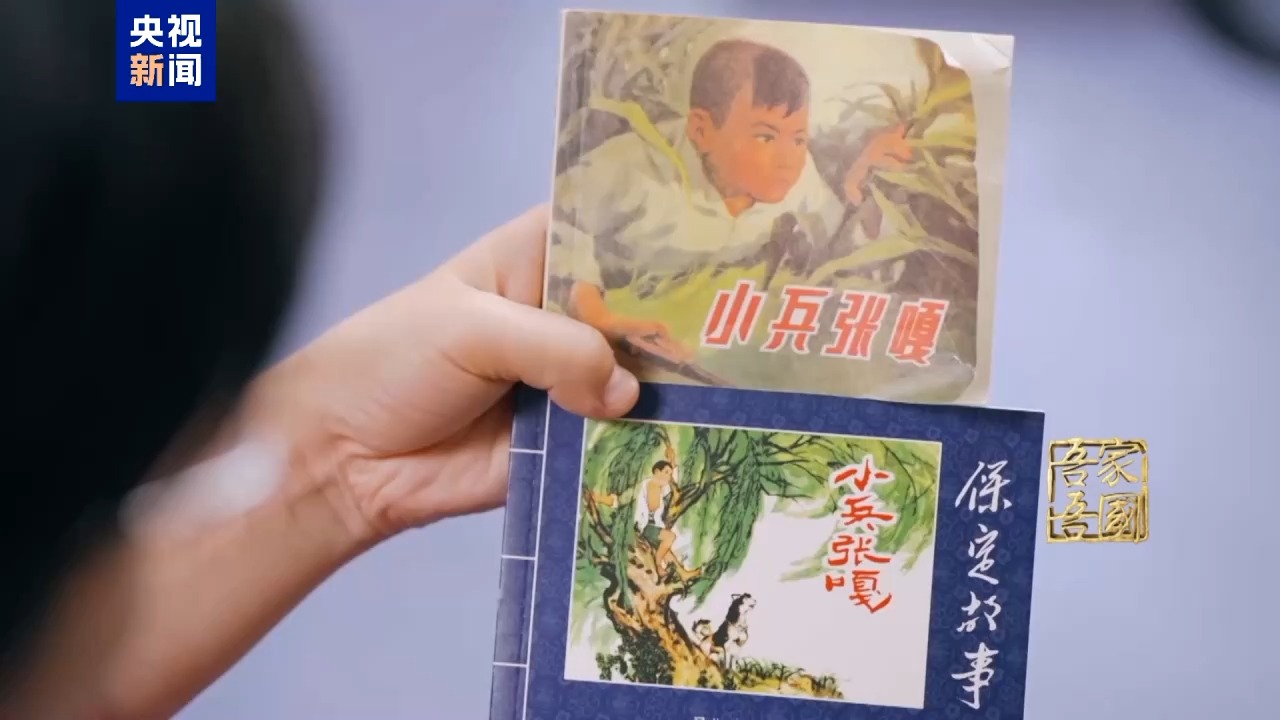

图文来源:懵懂少年→文学巨匠 他笔下的“小兵张嘎”成为不朽经典

相关专题:吾家吾国

关键词:王宁,吾家吾国,挖掘式纪实采访,中国国家影像人物志,宝藏老人

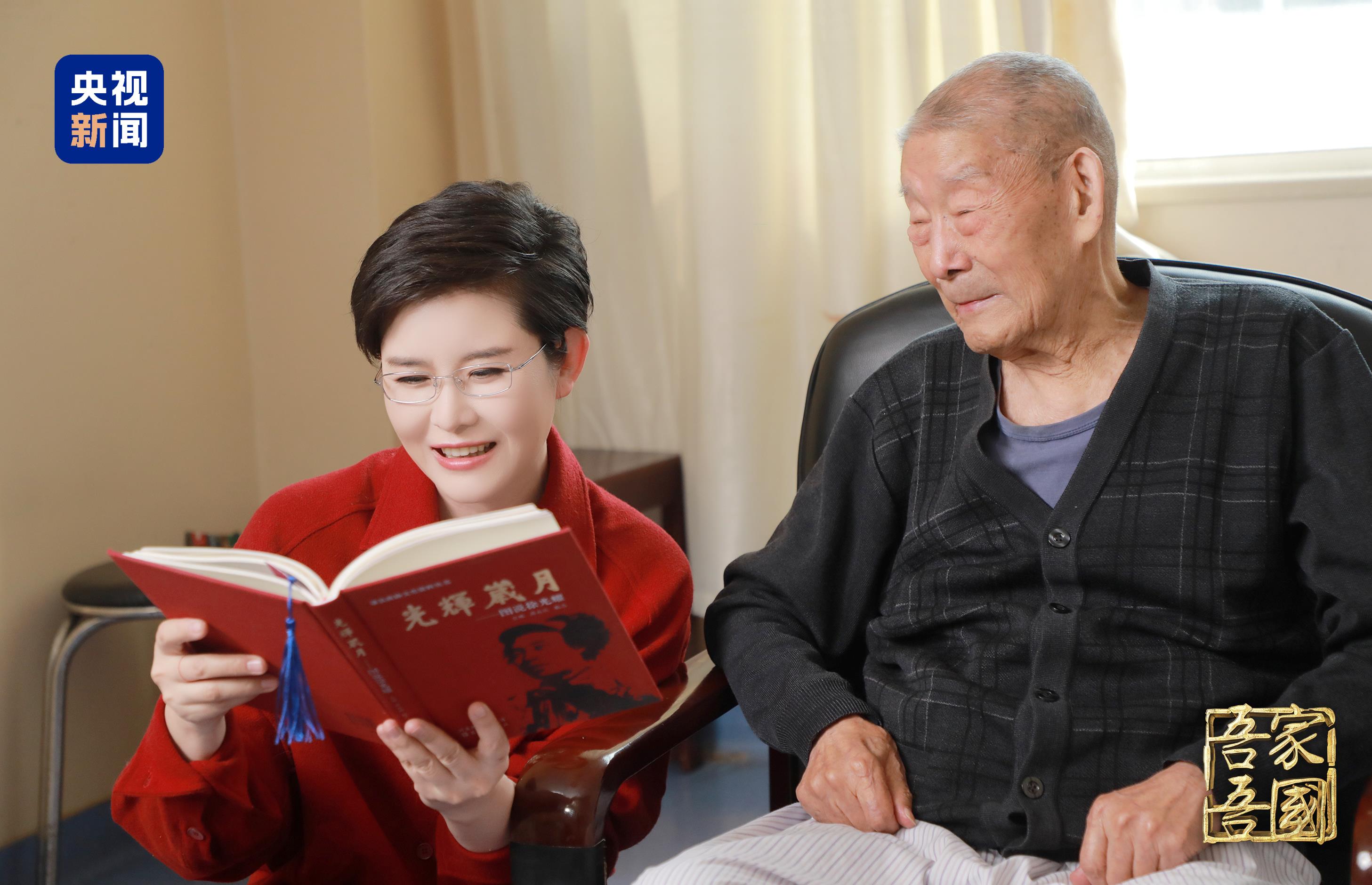

徐光耀13岁投身军旅,在残酷战场历经生死考验,从枪林弹雨中汲取创作灵感。他笔下的“嘎子哥”成为几代人心中的不朽经典,用文字塑造出多个深入人心的形象。从战场走向文坛,他凭借着顽强毅力与文学天赋,创作出《小兵张嘎》《平原烈火》等多部佳作。晚年仍笔耕不辍,第37届中国电影金鸡奖颁奖典礼上,徐光耀荣获中国文联终身成就奖。与《吾家吾国》一起,聆听徐光耀讲述他在战火中淬炼笔锋的传奇人生,以及那些震撼人心的故事。

八十多年前的白洋淀,硝烟弥漫,战火纷飞。十几岁的八路军小战士就在这里跟着队伍和日军展开斗争。在抗战的腥风血雨中,徐光耀从懵懂少年成长为坚强的革命战士,再蜕变为一位文学巨匠,“小兵张嘎”的故事在他的脑海中孕育而生,激励了一代又一代人,穿越时间的长河,依然熠熠生辉。这位从战火中走来的文学大家,他的文字如何成就了永不过时的不朽经典?

徐光耀常说,自己是一个机械的老实人,与嘎子性格迥异,但他们依旧有不少共同点,其中之一便是——小小年纪就参加了八路军。虽然大大的军装穿在身上并不合适,但一想到自己当上兵了,心里就挺高兴。就这样,13岁的徐光耀参军第三天跟着队伍离了家。

一天行军百里,累到喘不上气、迈不开腿,还有随时可能发生的遭遇战,年少的徐光耀真切地感受到了战争的残酷。他经历了日军“大扫荡”的生死时刻,穿梭在青纱帐中与敌人周旋;也面对敌人伏击的危急关头,沉着应对。在《小兵张嘎》的故事里,嘎子和日军以及伪军“白脖”多次遭遇的桥段让读者们读着很是过瘾,也都来自徐光耀的亲身经历和他细致的观察。

在敌人残酷扫荡中进行着艰苦卓绝的斗争中,冀中平原军民一心的地道战广为流传。地道连通着每家老乡的灶台、围墙、水缸、柜子……成为徐光耀和战友们有力的掩护。他也曾在敌人的包围中难寻出路,伪装成老乡的弟弟外出借白面,才找到一线生机。掩护自己的房东、借面的大娘,成为他一辈子不敢忘记的事情。

徐光耀历经过抗日战争、解放战争、抗美援朝战争,他参加大小战斗百余次,身边无数舍生忘死的战友、同志,提供无私帮助的老乡,他们的故事,深深烙印在他心里,成为他文学创作的生动素材。而他笔下那些英勇坚韧的普通人,正是那个时代无数中国人的真实写照,传递着不屈不挠、勇于斗争的爱国精神。

只读了四年小学的徐光耀刚到部队时写家信都有些困难。一肚子话讲不出来的他于是开始写日记,后来文字愈发熟练的他又写起连队工作总结、宿营报告,担任军事报道参谋等职,不少战地通讯登上了报纸。1947年,他获得了华北联大插班学习的机会,师从著名作家萧殷,开始真正的文学创作。1949年《平原烈火》诞生,这部和新中国同龄的抗战小说让徐光耀在文学界声名鹊起。

而后他在中央文学研究所学习时结识了作家丁玲,指引他在小说创作中重视人物塑造。然而,上世纪五十年代末,正是因为与丁玲等人的关系,徐光耀在反右运动中陷入了人生的低谷,那个时候,构思已久的嘎子的故事,成为支撑他前行的精神力量。一个永不褪色的经典形象,一段不能忘却的救亡历史,在徐光耀笔下昂扬绽放。直至晚年,他仍然笔耕不辍,把自己的人生感悟和时代思索都凝结在自己的作品中。

作为一档针对国之大家的挖掘式纪实采访节目,《吾家吾国》将镜头聚焦于一群“时代的宝藏老人”。这些比共和国还要年长的80后、90后、00后,将美好的青春和滚烫的人生都献给了为国为民的壮丽事业,节目以他们鸟瞰时代的超然视角,带来醍醐灌顶的“人生之讲”,开启直击心灵的“青春之问”。

一代人有一代人的际遇,一代人有一代人的奋斗。央视新闻频道记者王宁代表无数后辈的求索视角,走进这些前辈的内心世界,当他们娓娓道来峥嵘记忆和热血历程,并向当下的年轻人分享他们沉淀一生的经验和智慧,表达他们依然燃烧的理想和抱负,精神之“钙”也就在“吾家吾国”的共同情怀里,完成了一次珍贵的接力式补给。